Chapter 4 Vol.One

SOUL BEAT ASIA

Hitsuke Nugumi

Hitsuke Nugumi

橋の下世界音楽祭

火付ぬ組

TEXT by HAJIME OISHI

PHOTOGRAPHS by KEIKO OISHI

PHOTOGRAPHS by KEIKO OISHI

東日本大震災の混乱がまだまだ続いていた2012年9月、愛知県豊田市でとある祭りがスタートした。「橋の下世界音楽祭」と題されたその祭りは、さまざまな民俗芸能や祭り文化も飲み込んだ「新しい祭り」として多くの人々に衝撃を与えることになった。祭りの土台にあったのは効率や合理性を度外視したものづくりのスピリットだ。その背景に文筆家の大石始が迫る。

僕は15年ほどフリーランスのライターとして仕事をしている。数年の歳月をかけて著作を書き下ろすこともあれば、雑誌で短いコラムやレビューを書くこともあるし、話題の若手ミュージシャンに取材することもあれば、山村に住む老婆に話を聞くこともある。ライターとしては比較的仕事の振り幅が広いほうだと思う。

この仕事を始めた当初、僕はどこかで「効率」を意識していたところがあった。たとえば、600文字程度の短い記事のため、2時間の取材を行い、すべての発言を文字に起こすというのは極めて非効率的である。このぐらいの文字数ならば、インタヴュイーにメールでいくつかの質問を投げかけ、その回答をもとに記事をまとめるほうが遥かに効率的だ。

パンデミック以降、リモートでの取材が浸透してからは僕らの仕事もより効率的に進められるようになった。僕は東京の郊外に住んでいるので、都心で取材を行う場合は往復で1時間以上の移動時間を費やすことになる。自宅から一歩も外に出ることなく取材できるリモートであれば、その時間を別のことに使えるわけで、フリーランスとしてはとてもありがたいことなのだ。

ただし、効率ばかりを追い求めた記事とは、得てしてそれ以上でもそれ以下でもない。ただ単に情報を整理しただけで、こんな文章だったらAIでも書けるわ! と、自分が書いた記事にのちのち落胆したこともあった。そこでは僕らが文章を読むときに求めるもの――行間の味わい、読み手の心を揺さぶる表現、書き手の体験に基づいた説得力のある描写など――がばっさり削り落とされていて、まるで出汁の効いていない醤油ラーメンのように味気ないものだった。。

東京の片隅で生活をしていると、効率や合理性から逃れるのはなかなか難しい。これはあらゆる仕事でいえることだろうし、日々の暮らしでも同じことがいえる。

だが、ライターという仕事だけでいえば、結局のところ、泥臭い取材を長年続け、日々考え続けたことが反映された記事が一番おもしろい。それは断言することができる。その意味では、ライターとはどこまでいっても効率や合理性と無縁の仕事なのだとも思う。

効率ばかりを求めた仕事のやり方に対して嫌気がさすようになったのは10年ほど前のことだった。きっかけとなったのは、日本各地の祭りや盆踊りに通うようになったことだ。さまざまな土地に足を運び、現地の方々に話を伺い、時には酒を酌み交わしながら長い時を過ごした。その成果は数冊の著作やさまざまなメディアの記事となったが、祭りや盆踊りに関するそうした仕事のほとんどが自分にとって納得のいくものだった。やっぱり時間をかけないと満足のいくものは書けない。僕は確信を持った。 そもそも祭りや盆踊りとは「効率」や「合理性」の対極にあるものだ。なぜ巨大な神輿を担ぐのか。なぜ山車を引かなくてはならないのか。そうした問いに対し、その土地の信仰や物語を引用しながら、とりあえずの回答を述べることはできるだろう。だが、現代の合理的観点から「これってメリットあるんですか?」「それはあなたの感想ですよね?」と問い詰められれば、僕はきっと口ごもってしまうはずだ。実際、多くの祭りは非効率で非合理的なことばかりなのだ。

そもそも祭りや盆踊りとは「効率」や「合理性」の対極にあるものだ。なぜ巨大な神輿を担ぐのか。なぜ山車を引かなくてはならないのか。そうした問いに対し、その土地の信仰や物語を引用しながら、とりあえずの回答を述べることはできるだろう。だが、現代の合理的観点から「これってメリットあるんですか?」「それはあなたの感想ですよね?」と問い詰められれば、僕はきっと口ごもってしまうはずだ。実際、多くの祭りは非効率で非合理的なことばかりなのだ。

僕の大好きな祭りのひとつに「厳正寺の水止舞」(東京都大田区大森)がある。降雨を祈る雨乞いの風習は世界各地で見られるが、厳正寺の水止舞では雨乞いとともに、雨がやむことを願う水止めの舞が捧げられる。わざわざ雨を降らせたあとに止めるわけで、まさに非効率で非合理的な祭りの極みである。

この祭りは、今から700年前の元亨元年(1321年)に起こったとある出来事が由来となっている。

――その年は大干ばつによって大森の村民たちは苦しんでいた。彼らが厳正寺の住職である法密上人に雨乞いの祈祷を願い出たところ、上人は7日間の祈祷の果てに見事に雨を降らせることに成功した。だが、その2年後、今度は雨が降り止まず、村民の中には上人のせいだと恨むものも出てくる始末。上人が雨を止めるための舞を村民たちに踊らせると、雨はぴたりと降りやんだという。

大森の住民たちは、こうした由来を持つ水止舞を現在まで大切に継承してきた。

上人からしてみるとなんとも不条理な話だが、村民の立場からすると気持ちは分からないでもない。雨が降らないと農作物は育たないし、それはそのまま死を意味する。一方、降りすぎても困ってしまう。大森という土地は古くから水はけが悪く、たびたび水害に悩まされてきた。水止舞はそんな土地の暮らしを現代に伝えるものでもあるのだ。

僕は700年前の伝承に基づいた水止舞にとても人間くさいものを感じる。効率やメリットなどの観点からすると、水止舞を現在も継承することに合理性はない。それは間違いないだろう。だが、意味や意義を超えたところでこの祭りは継承されている。それも数百年にわたって。「なぜ祭りを続けるのか?」という問いの先にあるものに触れることによって、僕は効率や合理性を考えながら仕事をすることが馬鹿馬鹿しくなってしまったのだ。

この仕事を始めた当初、僕はどこかで「効率」を意識していたところがあった。たとえば、600文字程度の短い記事のため、2時間の取材を行い、すべての発言を文字に起こすというのは極めて非効率的である。このぐらいの文字数ならば、インタヴュイーにメールでいくつかの質問を投げかけ、その回答をもとに記事をまとめるほうが遥かに効率的だ。

パンデミック以降、リモートでの取材が浸透してからは僕らの仕事もより効率的に進められるようになった。僕は東京の郊外に住んでいるので、都心で取材を行う場合は往復で1時間以上の移動時間を費やすことになる。自宅から一歩も外に出ることなく取材できるリモートであれば、その時間を別のことに使えるわけで、フリーランスとしてはとてもありがたいことなのだ。

ただし、効率ばかりを追い求めた記事とは、得てしてそれ以上でもそれ以下でもない。ただ単に情報を整理しただけで、こんな文章だったらAIでも書けるわ! と、自分が書いた記事にのちのち落胆したこともあった。そこでは僕らが文章を読むときに求めるもの――行間の味わい、読み手の心を揺さぶる表現、書き手の体験に基づいた説得力のある描写など――がばっさり削り落とされていて、まるで出汁の効いていない醤油ラーメンのように味気ないものだった。。

東京の片隅で生活をしていると、効率や合理性から逃れるのはなかなか難しい。これはあらゆる仕事でいえることだろうし、日々の暮らしでも同じことがいえる。

だが、ライターという仕事だけでいえば、結局のところ、泥臭い取材を長年続け、日々考え続けたことが反映された記事が一番おもしろい。それは断言することができる。その意味では、ライターとはどこまでいっても効率や合理性と無縁の仕事なのだとも思う。

効率ばかりを求めた仕事のやり方に対して嫌気がさすようになったのは10年ほど前のことだった。きっかけとなったのは、日本各地の祭りや盆踊りに通うようになったことだ。さまざまな土地に足を運び、現地の方々に話を伺い、時には酒を酌み交わしながら長い時を過ごした。その成果は数冊の著作やさまざまなメディアの記事となったが、祭りや盆踊りに関するそうした仕事のほとんどが自分にとって納得のいくものだった。やっぱり時間をかけないと満足のいくものは書けない。僕は確信を持った。

僕の大好きな祭りのひとつに「厳正寺の水止舞」(東京都大田区大森)がある。降雨を祈る雨乞いの風習は世界各地で見られるが、厳正寺の水止舞では雨乞いとともに、雨がやむことを願う水止めの舞が捧げられる。わざわざ雨を降らせたあとに止めるわけで、まさに非効率で非合理的な祭りの極みである。

この祭りは、今から700年前の元亨元年(1321年)に起こったとある出来事が由来となっている。

――その年は大干ばつによって大森の村民たちは苦しんでいた。彼らが厳正寺の住職である法密上人に雨乞いの祈祷を願い出たところ、上人は7日間の祈祷の果てに見事に雨を降らせることに成功した。だが、その2年後、今度は雨が降り止まず、村民の中には上人のせいだと恨むものも出てくる始末。上人が雨を止めるための舞を村民たちに踊らせると、雨はぴたりと降りやんだという。

大森の住民たちは、こうした由来を持つ水止舞を現在まで大切に継承してきた。

上人からしてみるとなんとも不条理な話だが、村民の立場からすると気持ちは分からないでもない。雨が降らないと農作物は育たないし、それはそのまま死を意味する。一方、降りすぎても困ってしまう。大森という土地は古くから水はけが悪く、たびたび水害に悩まされてきた。水止舞はそんな土地の暮らしを現代に伝えるものでもあるのだ。

僕は700年前の伝承に基づいた水止舞にとても人間くさいものを感じる。効率やメリットなどの観点からすると、水止舞を現在も継承することに合理性はない。それは間違いないだろう。だが、意味や意義を超えたところでこの祭りは継承されている。それも数百年にわたって。「なぜ祭りを続けるのか?」という問いの先にあるものに触れることによって、僕は効率や合理性を考えながら仕事をすることが馬鹿馬鹿しくなってしまったのだ。

2012年9月、とある祭りが僕の人生を変えた。それは決定的なもので、その時点で僕はある種の業界からドロップアウトしてしまったともいえる。そして、僕と同じようにその祭りによって人生を変えられてしまった人物が全国各地に存在するのだ。

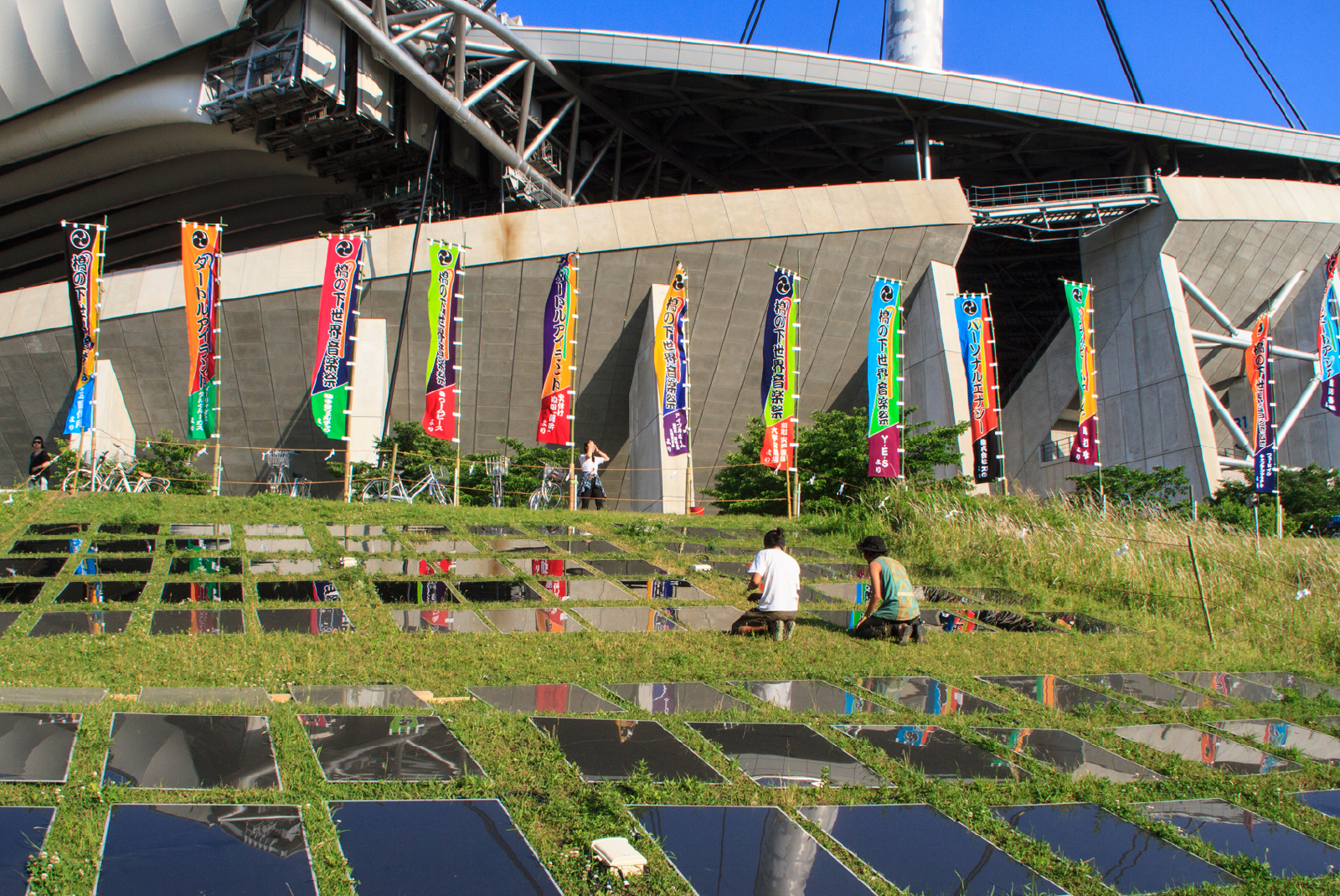

その祭りの名は「橋の下世界音楽祭」という。「音楽祭」というと音楽フェスのようなものをイメージする方が多いかもしれないけれど、そうしたイメージのもとで橋の下世界音楽祭を訪れるとカルチャーショックを受けるはず。橋の下世界音楽祭は祭りそのものである。それも強烈なオリジナリティーに満ち溢れた現代の祝祭だ。

ところは愛知県豊田市、豊田大橋の下に広がる広大なスペースが会場。すぐ横には三河湾へと注ぎ込む矢作川がゆったりと流れていて、豊田大橋の先には名古屋グランパスのホームスタジアムである豊田スタジアムがどっしりと構えている。

橋の下世界音楽祭の主催は行政や町内会ではなく、豊田市を拠点とするTURTLE ISLAND(タートルアイランド)というバンドと、彼らの作品もリリースしているmicroAction(マイクロアクション)という音楽レーベルだ。TURTLE ISLANDは1999年に結成された大所帯バンドで、土台にあるのはパンクやハードコア。ただし、和太鼓が祭り囃子を奏でたり、テピョンソやチャンゴといった朝鮮半島の伝統楽器が使われたりと、アジアの土着性を明確に意識している。

その祭りの名は「橋の下世界音楽祭」という。「音楽祭」というと音楽フェスのようなものをイメージする方が多いかもしれないけれど、そうしたイメージのもとで橋の下世界音楽祭を訪れるとカルチャーショックを受けるはず。橋の下世界音楽祭は祭りそのものである。それも強烈なオリジナリティーに満ち溢れた現代の祝祭だ。

ところは愛知県豊田市、豊田大橋の下に広がる広大なスペースが会場。すぐ横には三河湾へと注ぎ込む矢作川がゆったりと流れていて、豊田大橋の先には名古屋グランパスのホームスタジアムである豊田スタジアムがどっしりと構えている。

橋の下世界音楽祭の主催は行政や町内会ではなく、豊田市を拠点とするTURTLE ISLAND(タートルアイランド)というバンドと、彼らの作品もリリースしているmicroAction(マイクロアクション)という音楽レーベルだ。TURTLE ISLANDは1999年に結成された大所帯バンドで、土台にあるのはパンクやハードコア。ただし、和太鼓が祭り囃子を奏でたり、テピョンソやチャンゴといった朝鮮半島の伝統楽器が使われたりと、アジアの土着性を明確に意識している。

TURTLE ISLANDのマネージャーも務めるmicroActionの根木龍一くんからメールが送られてきたのは、2012年の6月のことだった。根木くんとはそれ以前に何度かメールのやりとりはしたことはあったものの、ほとんど面識のない状態である。「新しい祭りを始めようと思ってるんですが、大石くんもDJとして出てくれませんか」。確かそんな内容のメールだったと記憶している。

当時の僕はDJとしても全国各地を回っていたので、面識のない人物からそうしたメールが送られてくることは珍しくなかった。だが、その「新しい祭り」の出演予定メンバーの顔ぶれは明らかに他のイベントと違っていた。そこには朝鮮半島の伝統芸能である農楽や名古屋の阿波踊り団体、内モンゴルのバンドが名前を連ねていたのだ。しかも祭りを主催するのはTURTLE ISLANDだという。僕はそれまでに彼らのライヴを何度か観ていて、大きな衝撃を受けていた。TURTLE ISLANDが新しい祭りを始める――そのことを知って僕は興奮した。

僕は初日の9月8日に出演することになっていたので、その日の午前中に着くよう東京の自宅を出発した。この段階では僕もまた野外の音楽フェスをイメージしていたわけだが、会場である河川敷に到着して目を疑った。江戸の横丁を思わせる舞台がいくつも用意されていて、そのあいだを縫うように刺青だらけの男たちが忙しそうに駆け回っている。なかにはチョンマゲ姿の男までいるし、まるで時代劇の世界へタイムスリップしたような感じだ。辛うじて顔が判別できる根木くんを探し出して挨拶をすると、満面の笑顔で握手を求められた。

「よろしくお願いします! 今日の大石くんの舞台はここです!」

彼が指差す先にあったのは、町内の盆踊り大会で使うような櫓。その上にDJ用の機材が用意されている。柱に設置された小さなホーンスピーカーが今日のサウンドシステムのようだ。 戸惑いながら櫓の上によじ登ると、そこでは日に焼けた男がトンカチを打っていた。すでに開演時間は過ぎ、何組もの出演者が演奏を披露していたものの、平行して会場作りが進められていたのだ。 櫓の上から眺める橋の下世界音楽祭の会場は壮観だった。自分たちでひとつひとつのステージを作り、看板を描き、注意事項を書いていることが一目でわかった。まさに完全DIYである。

櫓の上から眺める橋の下世界音楽祭の会場は壮観だった。自分たちでひとつひとつのステージを作り、看板を描き、注意事項を書いていることが一目でわかった。まさに完全DIYである。

また、企業のブースや看板が一切ないことにも驚かされた。かといって豊田市などの自治体がお金を落としているわけでもないし、助成金が入っているわけでもない。しかもこの祭りは入場無料なのだ。一体どうやって運営しているのか最初はまったくわからなかったが、手ぬぐいなどのグッズ販売と投げ銭、出店の出店料だけで膨大な経費をまかなおうとしているらしい。案の定、最初の一年目は大赤字を食らったらしいが、二年目以降には来場者が増え、さらには祭りに賛同した地元の飲食店や各地の仲間たちの協賛によって辛うじて黒字に転じたという。

90年代から2000年代にかけて、僕は各地の音楽フェスに足繁く通っていた。野外で音楽を聴く楽しさは格別なものがあったが、いつの日からかそうしたフェスから足が遠のき、入れ替わるように祭りや盆踊りに対する関心が高まっていった。

理由はいくつかあった。音楽フェスではそのとき旬とされるアーティストがブッキングされるが、そのためどのフェスでも同じような顔ぶれが並び、フェスごとの個性が見えにくくなったこともあった。会場の後方で業界人の名刺交換会が行われ、ありきたりな業界トークが繰り返されることに辟易したこともあった。

企業ブースが連なる光景に興醒めしたのも理由のひとつだ。祭りや盆踊りだって企業ブースが並ぶことはあるし、それどころから地元選出の政治家によるプロモーションの場に使われることもある。だが、いい気分で音楽に揺れたあと、満面の笑みで新商品を手渡されたりすると、急に消費社会の現実に引き戻されるようで複雑な気分になってしまうのだ。僕が理想主義すぎるのだろうか?

橋の下世界音楽祭はそうした音楽フェスとは異なる意識のもとで運営されていた。つまり、「自分たちの場所は自分たちで作る」という自治の精神である。

当時の僕はDJとしても全国各地を回っていたので、面識のない人物からそうしたメールが送られてくることは珍しくなかった。だが、その「新しい祭り」の出演予定メンバーの顔ぶれは明らかに他のイベントと違っていた。そこには朝鮮半島の伝統芸能である農楽や名古屋の阿波踊り団体、内モンゴルのバンドが名前を連ねていたのだ。しかも祭りを主催するのはTURTLE ISLANDだという。僕はそれまでに彼らのライヴを何度か観ていて、大きな衝撃を受けていた。TURTLE ISLANDが新しい祭りを始める――そのことを知って僕は興奮した。

僕は初日の9月8日に出演することになっていたので、その日の午前中に着くよう東京の自宅を出発した。この段階では僕もまた野外の音楽フェスをイメージしていたわけだが、会場である河川敷に到着して目を疑った。江戸の横丁を思わせる舞台がいくつも用意されていて、そのあいだを縫うように刺青だらけの男たちが忙しそうに駆け回っている。なかにはチョンマゲ姿の男までいるし、まるで時代劇の世界へタイムスリップしたような感じだ。辛うじて顔が判別できる根木くんを探し出して挨拶をすると、満面の笑顔で握手を求められた。

「よろしくお願いします! 今日の大石くんの舞台はここです!」

彼が指差す先にあったのは、町内の盆踊り大会で使うような櫓。その上にDJ用の機材が用意されている。柱に設置された小さなホーンスピーカーが今日のサウンドシステムのようだ。 戸惑いながら櫓の上によじ登ると、そこでは日に焼けた男がトンカチを打っていた。すでに開演時間は過ぎ、何組もの出演者が演奏を披露していたものの、平行して会場作りが進められていたのだ。

また、企業のブースや看板が一切ないことにも驚かされた。かといって豊田市などの自治体がお金を落としているわけでもないし、助成金が入っているわけでもない。しかもこの祭りは入場無料なのだ。一体どうやって運営しているのか最初はまったくわからなかったが、手ぬぐいなどのグッズ販売と投げ銭、出店の出店料だけで膨大な経費をまかなおうとしているらしい。案の定、最初の一年目は大赤字を食らったらしいが、二年目以降には来場者が増え、さらには祭りに賛同した地元の飲食店や各地の仲間たちの協賛によって辛うじて黒字に転じたという。

90年代から2000年代にかけて、僕は各地の音楽フェスに足繁く通っていた。野外で音楽を聴く楽しさは格別なものがあったが、いつの日からかそうしたフェスから足が遠のき、入れ替わるように祭りや盆踊りに対する関心が高まっていった。

理由はいくつかあった。音楽フェスではそのとき旬とされるアーティストがブッキングされるが、そのためどのフェスでも同じような顔ぶれが並び、フェスごとの個性が見えにくくなったこともあった。会場の後方で業界人の名刺交換会が行われ、ありきたりな業界トークが繰り返されることに辟易したこともあった。

企業ブースが連なる光景に興醒めしたのも理由のひとつだ。祭りや盆踊りだって企業ブースが並ぶことはあるし、それどころから地元選出の政治家によるプロモーションの場に使われることもある。だが、いい気分で音楽に揺れたあと、満面の笑みで新商品を手渡されたりすると、急に消費社会の現実に引き戻されるようで複雑な気分になってしまうのだ。僕が理想主義すぎるのだろうか?

橋の下世界音楽祭はそうした音楽フェスとは異なる意識のもとで運営されていた。つまり、「自分たちの場所は自分たちで作る」という自治の精神である。

彼らのやり方は徹底している。2013年からは太陽光発電を主電源とするオフグリッドシステム「Personal Energy」が参加。ステージで使用される電力はこのシステムから提供されるようになった(2013年度はなんと会場内の全電力が「Personal Energy」から供給された)。そこには太陽光発電などで発電したクリーンな電力を使うという東日本大震災以降の意識がある一方で、電力さえも自給自足しようという徹底した自治の精神があった。

Personal Energyを開発したのは慧通信技術工業株式会社という神戸の会社である。ただし、同社は橋の下でひと儲けしようと参入してきた企業ではない。代表取締役である粟田隆央さんは橋の下の精神に共感し、現在まで橋の下の運営を支え続けている。その証拠に、粟田さんはTURTLE ISLANDのメンバー(担当は「電力」)にまでなってしまったのだ。

自治に対する橋の下の意識の土台にはハードコアのDIY精神があることはTURTLE ISLANDの出自からも明らかだった。豊田には独自のパンクシーンが存在し、路上ライヴの伝統がある。TURTLE ISLANDの中心メンバーは中学生のころからそうした路上ライヴに出入りし、ライヴハウスに頼ることなく自分たちの場所を作る方法を学んできた。いわば路上のエリートである。

橋の下世界音楽祭の会場では、すべての表現が祭りのために存在していることにも僕は感銘を受けた。音楽、ダンス、建築、デザイン、絵画/イラスト、工芸。そこではあらゆる表現が祭りの裏方であった。ある業界でのし上がるための、あるいは承認欲求を満たすための表現に心底うんざりしていた僕は、「こんな連中がいるなら世界は悪くないかもしれない」と久々に嬉しくなってしまったのだった。

一年目の橋の下世界音楽祭はめちゃくちゃだった。「何が起きるかわからないスリル」といえば聞こえはいいが、どこで何が起こっているのか、最後まで全貌を掴むことはできなかった。

Personal Energyを開発したのは慧通信技術工業株式会社という神戸の会社である。ただし、同社は橋の下でひと儲けしようと参入してきた企業ではない。代表取締役である粟田隆央さんは橋の下の精神に共感し、現在まで橋の下の運営を支え続けている。その証拠に、粟田さんはTURTLE ISLANDのメンバー(担当は「電力」)にまでなってしまったのだ。

自治に対する橋の下の意識の土台にはハードコアのDIY精神があることはTURTLE ISLANDの出自からも明らかだった。豊田には独自のパンクシーンが存在し、路上ライヴの伝統がある。TURTLE ISLANDの中心メンバーは中学生のころからそうした路上ライヴに出入りし、ライヴハウスに頼ることなく自分たちの場所を作る方法を学んできた。いわば路上のエリートである。

橋の下世界音楽祭の会場では、すべての表現が祭りのために存在していることにも僕は感銘を受けた。音楽、ダンス、建築、デザイン、絵画/イラスト、工芸。そこではあらゆる表現が祭りの裏方であった。ある業界でのし上がるための、あるいは承認欲求を満たすための表現に心底うんざりしていた僕は、「こんな連中がいるなら世界は悪くないかもしれない」と久々に嬉しくなってしまったのだった。

一年目の橋の下世界音楽祭はめちゃくちゃだった。「何が起きるかわからないスリル」といえば聞こえはいいが、どこで何が起こっているのか、最後まで全貌を掴むことはできなかった。

阿波おどりの連が轟音を響かせながら向こうから迫ってきたときには度肝を抜かれた。僕らは状況が飲み込めないまま、連のあとを踊りながら付いていった。幕末の「ええじゃないか」とはこういうものだったのかもしれない――そんな思いが脳裏をよぎった。

TURTLE ISLANDのライヴでは巨大な藁舟がフロアを練り歩き、男も女も舞台上からその船に向かってダイヴしていく。危ないシーンではあるものの、みんな慣れたものだ。誰かひとりでも転んでいる者がいれば、数人がかりで起き上がらせる。

野良着を着た一群が突然平太鼓を力のかぎり叩き始めた。当時は知る人ぞ知る存在だった切腹ピストルズである。そのときモッシュしていたのはわずか数人だったが、噂が噂を呼び、以降の彼らの演奏では数百人が踊り狂う事態となる。

今まさに前例のない祭りが始まろうとしていた。僕は出演者のひとりとして豊田にやってきたわけだが、出演者だったのは最初のわずか数分。以降は橋の下に宿る何かを祭る/祀るひとりとして「神輿を担ぐ側」となっていたのである。

TURTLE ISLANDのライヴでは巨大な藁舟がフロアを練り歩き、男も女も舞台上からその船に向かってダイヴしていく。危ないシーンではあるものの、みんな慣れたものだ。誰かひとりでも転んでいる者がいれば、数人がかりで起き上がらせる。

野良着を着た一群が突然平太鼓を力のかぎり叩き始めた。当時は知る人ぞ知る存在だった切腹ピストルズである。そのときモッシュしていたのはわずか数人だったが、噂が噂を呼び、以降の彼らの演奏では数百人が踊り狂う事態となる。

今まさに前例のない祭りが始まろうとしていた。僕は出演者のひとりとして豊田にやってきたわけだが、出演者だったのは最初のわずか数分。以降は橋の下に宿る何かを祭る/祀るひとりとして「神輿を担ぐ側」となっていたのである。

橋の下世界音楽祭を立ち上げた理由について、TURTLE ISLANDの愛樹(よしき)くんは以前、僕のインタヴューに答えてこう話している。

「東日本大震災以降の流れのなかで人と人がどんどん分断されていったじゃないですか。そうした分断を超えて、みんなでハイタッチする方向に向かわないとどうにもならないんじゃないかと思ったんです。そのための祭りをやろうと。だから、『音楽祭』を謳っているけど、自分たちの暮らしをどうしていくか、みんなで考える場としてお祭りを始めたんです」

この発言には祭りの意義が凝縮されている。分断を超えるためものであり、自分たちの暮らしを考えるための場。そうした場を作り上げるために、あらゆる表現者が集結し、損得勘定抜きに時間と技術を惜しみなく使っている。僕にはそのことがとても美しいことに思えた。

「東日本大震災以降の流れのなかで人と人がどんどん分断されていったじゃないですか。そうした分断を超えて、みんなでハイタッチする方向に向かわないとどうにもならないんじゃないかと思ったんです。そのための祭りをやろうと。だから、『音楽祭』を謳っているけど、自分たちの暮らしをどうしていくか、みんなで考える場としてお祭りを始めたんです」

この発言には祭りの意義が凝縮されている。分断を超えるためものであり、自分たちの暮らしを考えるための場。そうした場を作り上げるために、あらゆる表現者が集結し、損得勘定抜きに時間と技術を惜しみなく使っている。僕にはそのことがとても美しいことに思えた。

愛樹くんは2017年の橋の下が開催される前、こんなステートメントも発表している。これもまた名文だ。

橋の下世界音楽祭とは一般世界とは真逆の無謀とも言えるやり方、わざわざやらなくても良い大変な事ばかりを選びやっていますが、これは薄っぺらになっていく"命"、"生きる"と言う事や"価値観"に対しての反逆であり、自分とこの世界に対しての「返答」であり、それは単に「生きる喜び」なんです。

愛樹くんはこのステートメントをこんな言葉で締めくくっている。

何よりもこんな事を思いっきりやらせてくれる懐の広い豊田と言う街と矢作川に感謝と敬意を評して、ともかく無事故で怪我なく心と身体、魂を解放し、年に一度の命の洗濯しましょうかい!!

魂の解放、命の洗濯――ここにはコミュニティーの形が変わり、土地や風土とそこに住む人の関係性が変わった現代社会における祭りの意義があり、表現の意義があるだろう。

もうひとつ僕が感銘を受けたことがあった。それは愛樹くんや根木くんにとって、音楽を作ること・祭りを作ることと、ものづくりは一体になっているということだ。もっといえば、生きることとも一体である。

橋の下のクラフトマンシップを知りたくて、愛樹くんと根木くんに改めて話を聞くことにした。

橋の下世界音楽祭とは一般世界とは真逆の無謀とも言えるやり方、わざわざやらなくても良い大変な事ばかりを選びやっていますが、これは薄っぺらになっていく"命"、"生きる"と言う事や"価値観"に対しての反逆であり、自分とこの世界に対しての「返答」であり、それは単に「生きる喜び」なんです。

愛樹くんはこのステートメントをこんな言葉で締めくくっている。

何よりもこんな事を思いっきりやらせてくれる懐の広い豊田と言う街と矢作川に感謝と敬意を評して、ともかく無事故で怪我なく心と身体、魂を解放し、年に一度の命の洗濯しましょうかい!!

魂の解放、命の洗濯――ここにはコミュニティーの形が変わり、土地や風土とそこに住む人の関係性が変わった現代社会における祭りの意義があり、表現の意義があるだろう。

もうひとつ僕が感銘を受けたことがあった。それは愛樹くんや根木くんにとって、音楽を作ること・祭りを作ることと、ものづくりは一体になっているということだ。もっといえば、生きることとも一体である。

橋の下のクラフトマンシップを知りたくて、愛樹くんと根木くんに改めて話を聞くことにした。

橋の下世界音楽祭・火付ぬ組

2012年9月、愛知県豊田市で始まった音楽祭。豊田大橋の下に広がる広大なスペースを会場としており、ジャンルを超えたパフォーマーが登場するほか、さまざまなワークショップも行われる。運営チームには個性豊かな顔ぶれが揃っており、彼らは「火付(ひつけ)ぬ組」という集団を構成している。これまでの主な出演者は、TURTLE ISLAND、ハンガイ、マージナル、切腹ピストルズ、OKI DUB AINU BAND、大城美佐子、折坂悠太、THA BLUE HERB、阿波踊り太閤連、T字路s、遠藤ミチロウなど。2021年7月は東京オリンピックに合わせて「橋の下盆踊りンピック」が開催。こちらも大きな話題となった。

-

FORESTER

Shigeaki Adachi

-

EDO-WAZAO CRAFTSMAN

Tomoki Koharu

-

LANDSCAPE ARCHITECT DESIGNER

Kei Amano

-

BAMBOO CRAFTSMAN

Daisuke Soutome

-

CRAFTSMAN, BUILDER, PLASTERER

Taiki Minakuchi

-

SOUL BEAT ASIA Hitsuke Nugumi

橋の下世界音楽祭 火付ぬ組

-

SNOWBOARD BUILDER & WOOD WORKER

Naoyuki Watanabe

-

NATURAL DYEING CRAFTSMAN

Yukihito Kanai

-

SAUNA BUILDER

nodaklaxonbebe